嫦娥七号计划 2026 年前后发射,主要任务是去月球南极寻找存在水的证据,该任务有哪些难点?有何意义?

嫦娥七号的主要任务是在月球表面进行飞跃探测,希望能找到月球上的水资源。

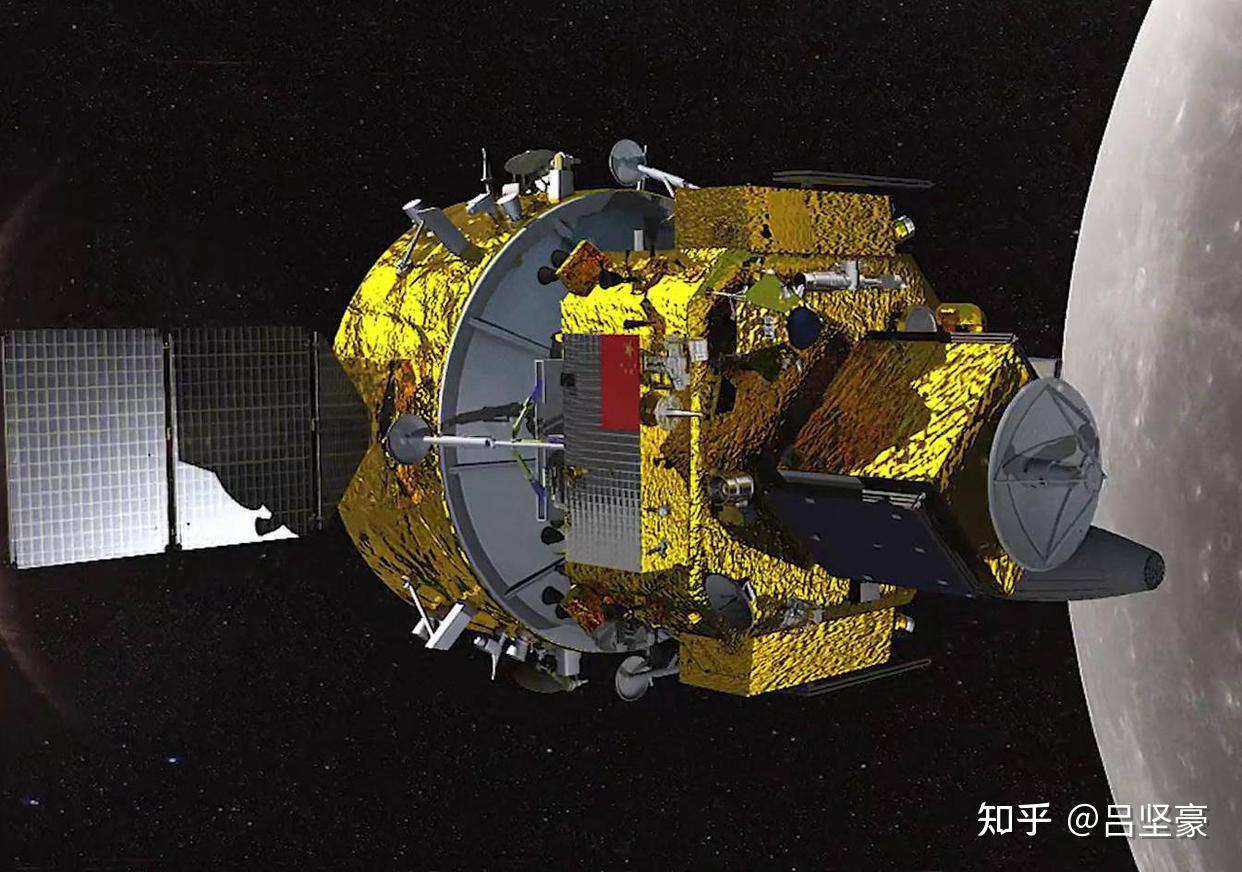

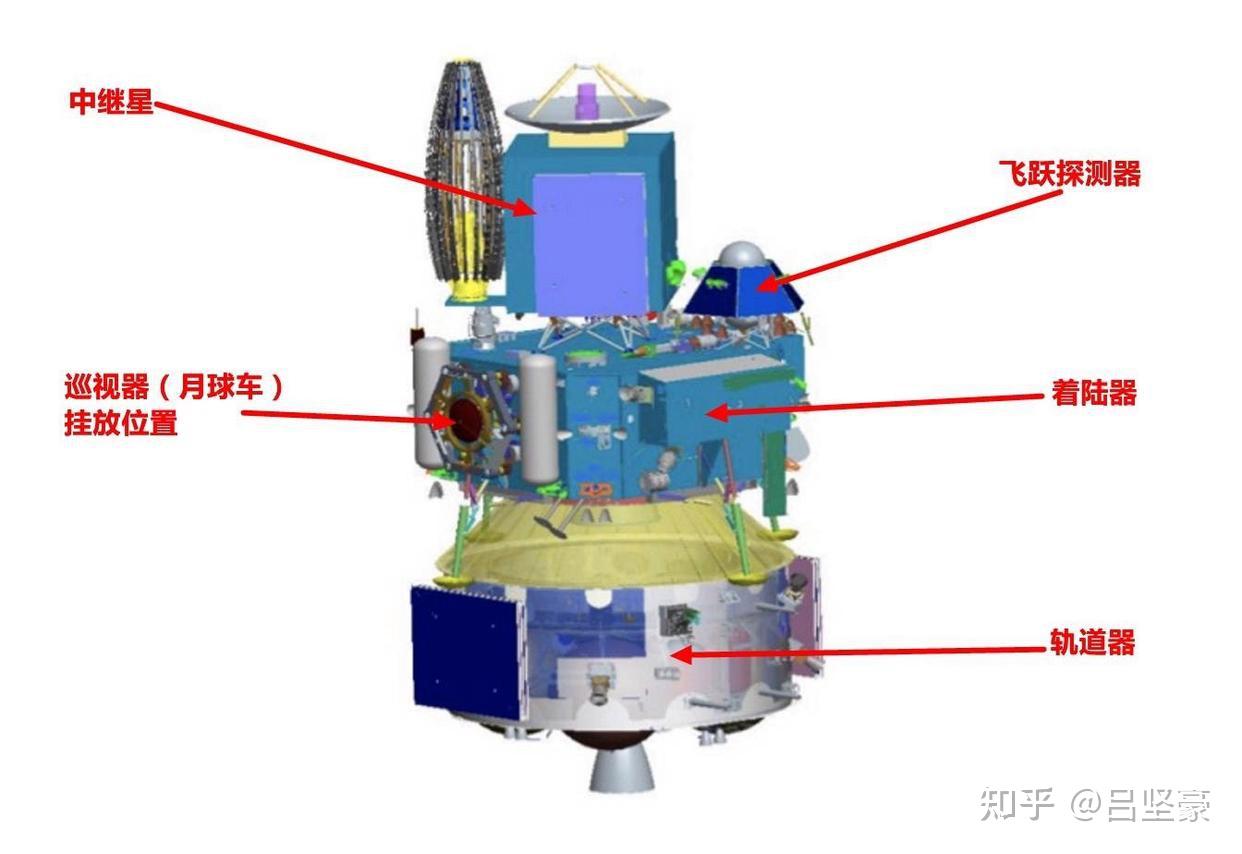

但是嫦娥七号发射时会带上“四器一星”,四器是着陆器、轨道器、巡视器和飞跃器,但是值得一提到的是巡视器有两个,中国巡视器和阿联酋巡视器;一星是指用于数据传输的中继卫星,这个主要是用来接替之前的鹊桥号的。

着陆器、轨道器和巡视器以前也有,飞跃器是个新玩意。

这个有点像之前NASA的火星直升机“机智号”,只不过一个在火星一个在月球,起飞原理也有很大的差异。

飞跃器是去寻找那些常年无光照的撞击坑中可能存在的水冰资源。但是这些地方因为无光探测器很难获得能量而且路线规划比较困难,会飞就很好地解决了这些问题。

它能做到反复起飞与着陆,在着陆之后还能通过着陆腿实现月面行走,这玩意更像是一只有着多足特征且具备飞行能力的机器人。

目前相关研究机构已经完成了四足与六足飞跃探测器的方案设计,并进行了多轮地面验证测试。

目前来看,它的整体是个菱形结构,可能是为了让太阳能电池适应月球极区太阳光的低入射角与多变的方位角,在阳照区完成充电后,它就可以直接飞入有永久阴影区的撞击坑进行探测,到达那之后安装在上面的月壤水分子分析仪将获取水冰存在与否的直接证据,任务完成后再飞回……

这是个非常有趣且有意义的创新,为我们探索月球开辟了新的方法,期待它未来的表现。

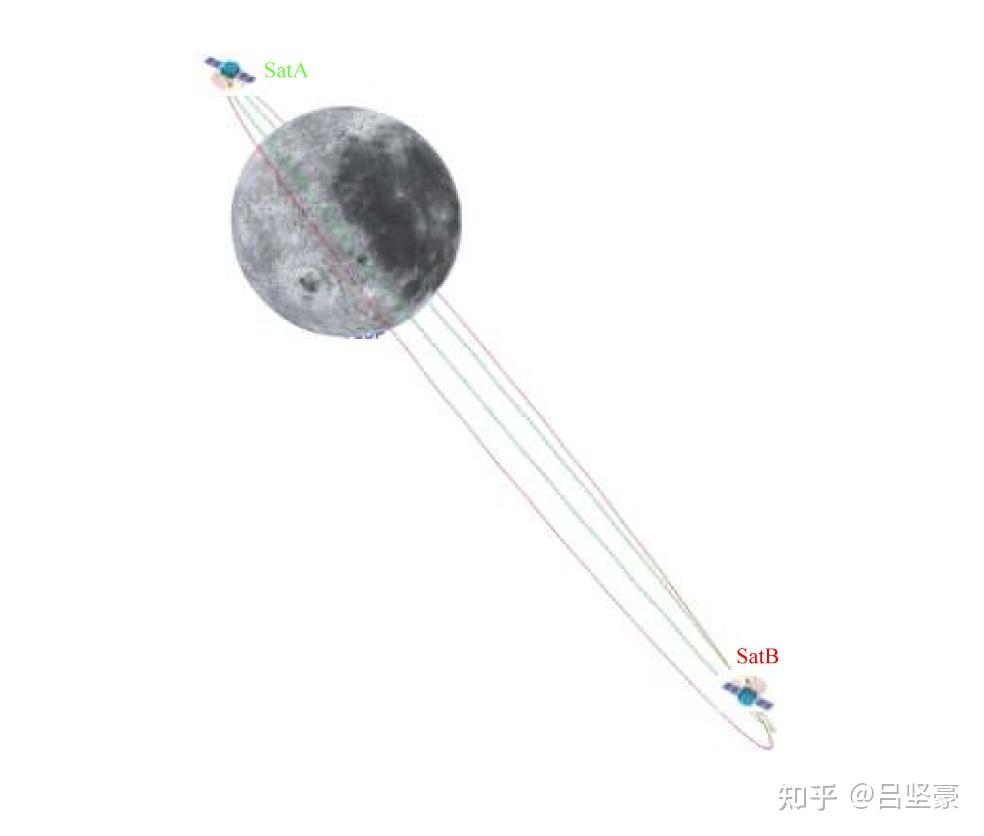

再说说中继卫星吧,这次它相比于鹊桥号有了极大的改变!

该中继星重约600公斤,发电功率1000W,还是使用鹊桥号的三轴稳定平台。

它将停泊在倾角54.8°,近月点300km、远月点8600km的椭圆轨道上,轨道周期有2/3的时间位于着陆区上方,每轨提供8小时中继服务,但是更高中继覆盖率可以通过增加中继星实现,且可以同时向10位用户提供中继服务,它的设计寿命8年,由于轨道稳定,新中继星并不需要如鹊桥那样的频繁轨道维持。

如果需要连续观测,再发射一颗这样的中继卫星就能实现。

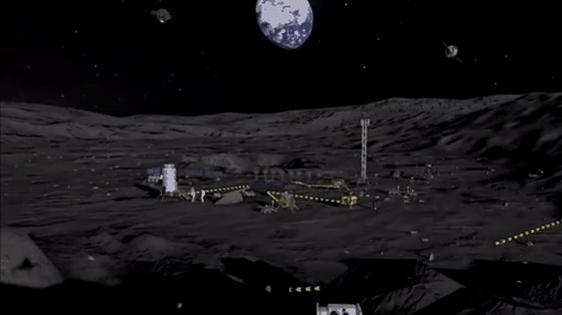

至于着陆器、轨道器和巡视器带的仪器有什么,官方还没有公布,我们以后再看,但是我们可以确定的是嫦娥七号将是人类首次向月球南极进军。

但是这是否能够掌握月球的地理信息还存在着很大的不确定性,因此在探测器降落之前,中国科研组还须对目标地进行多轮测绘,力求将风险降至最低。

再说月球南极地区动辄零下100多度的高温,给探月计划构成重重压力。考虑到月球表面一年接收的光照时间只有短短的100天,科研组势必精心选择最合适的天气和最佳的将落地,这将极大考验耐心和技术实力。