英国王室在历史上有没有夺嫡之争?

狭义上的“夺嫡”,即庶子(或非嫡长子)取代嫡长子成为君主继承人的事情,在中国历史上比较典型的事有周文王废伯邑考立武王(存疑)、刘秀废东海王刘疆立刘庄、杨坚废杨勇立杨广等。这样由君主主动废掉继承人的事情,英国王室历史上并没有发生过。

但若是广义而论,把所有以小宗取代大宗的事情,乃至玄武门之变、靖难之役这种政变或者王位继承战争都看作“夺嫡”的话,英国王室历史上也发生过不少次。比如说威廉一世死后“短袜”罗贝尔、红脸威廉和亨利三兄弟为了诺曼王朝的遗产刀兵相见、亨利一世死后玛蒂尔达公主和布卢瓦的斯蒂芬争夺英格兰王位造成的“无政府”时期、理查一世死后约翰废杀布列塔尼的阿尔蒂尔、1399年博林布鲁克的亨利发动政变推翻了堂兄理查二世、约克的爱德华四世推翻兰开斯特的亨利六世、理查三世推翻侄子爱德华五世......这些都是英国历史上继承旁支通过非法手段取代继承主支,从而“夺嫡”的例子。

威廉一世的遗产争夺(1087-1106)

众所周知,征服者威廉于1066年以诺曼底公爵的身份征服了英格兰,他与妻子佛兰德斯的玛蒂尔达生下了数量众多的子女,到他逝世时留下了三个儿子:长子“短袜”罗贝尔、三子“红脸”威廉和幼子“好学者”亨利。威廉一世逝世之前,安排自己的长子罗贝尔继承诺曼底公国,而把英格兰王国传给了红脸威廉,小儿子亨利只获得了一些金钱被用于购买土地。

尽管诺曼底是威廉起家的大本营,但英格兰王国无论是从土地面积还是人口数量来看都要比诺曼底公国更有价值。也许是父子之间糟糕的关系促成了征服者威廉做出让次子继承英格兰的决定:短袜罗贝尔和父亲的关系极其恶劣,在征服者威廉统治时期父子之间就在诺曼底爆发过了真刀真枪的冲突。罗贝尔对父亲的继承安排十分不满,1070年代后期在诺曼底掀起了武装叛乱。据说有一次,他将威廉一世打落马下,看到面甲下面父亲的脸才停手。[1]

除此之外,短袜罗贝尔和红脸威廉、好学者亨利兄弟之间也关系不佳。[2] 因此,在1087年征服者威廉去世后,诺曼人的领地一分为二,而罗贝尔和已经成为国王的威廉二世之间,立刻上演了一幕兄弟阋墙的大戏。

虽然征服者威廉希望将英格兰和诺曼底一分为二,但诺曼征服以来在海峡两岸都攫取了大量地产的诺曼贵族们对于诺曼领地分治的现象并不满意,为了自身利益,他们期盼海峡两岸盎格鲁-诺曼领地的统一,鼓励罗贝尔起兵争夺英格兰王位[3]。但罗贝尔本人并非威廉二世之敌,他本人也没有前往英格兰去支援那些起兵为他争位的贵族,很快就失败了。

威廉二世虽然巩固了自己的王位,然而他并没有结婚留下后代。同时他对英格兰的统治也争议不断,由于他延续了其父对盎格鲁-撒克逊人的残酷镇压政策,因此饱受批评,渐渐失去民心。但无论如何,威廉二世在无后的情况下,与罗贝尔达成协议,规定彼此互为对方的继承人。这也反映了诺曼贵族们的普遍愿望,不希望诺曼底与英格兰分治。

1096年,罗贝尔去参加了第一次十字军东征,此时的他过于贫穷,为了筹集军费,不得不将公国暂时抵押给弟弟威廉二世代管。然而,在1100年,威廉二世在打猎过程中突然去世,此时本该按照协议即位的罗贝尔还在遥远的东方,于是他们的幼弟亨利趁机顺势攫取了英格兰的王位,加冕为亨利一世。

威廉二世的死因或许另有隐情,他在打猎过程中死于某个贵族“失手”射出的一箭,一些历史学家认为这很可能与亨利脱不开干系。作为这次打猎事故的最大受益者,亨利也抓住时机捷足先登,抢先加冕为王,将两位兄长的协议视为废纸。

1101年,罗贝尔回到诺曼底后怒不可遏,痛骂自己的弟弟不讲武德,来骗、来偷袭他这样一位德高望重的十字军战士。但是批判的武器不敌武器的批判,亨利一世的文韬武略显然是诺曼底三兄弟中最杰出的,他笼络了大部分诺曼贵族,逐渐占据了优势。在1106年,亨利一世在诺曼底大破罗贝尔,并将他生擒。罗贝尔不仅失去了问鼎王座的可能性,连诺曼底公国也没能保住——亨利一世在占领了诺曼底后自称诺曼底公爵,重新实现了英格兰和诺曼底领地的统一。而罗贝尔则在加的夫城堡了却残生。

诺曼王朝三兄弟的夺嫡斗争,最终是亨利笑到了最后。

无政府时期(1135-1154)

这次“夺嫡”斗争起源于一次意外事件,即著名的“白船事件”。1120年,亨利一世的继承人威廉.艾斯林,在诺曼底返回英格兰的途中遭遇船难,包括他在内的一大批盎格鲁-诺曼贵族当场去世。

亨利一世据说有数以百计的情妇,有十多个私生子女,然而他与王后苏格兰的玛格丽特[4] 只有两个婚生子女:威廉和玛蒂尔达公主。因此,白船事件后亨利一世选择指定自己的女儿玛蒂尔达为继承人。续弦后仍然无法生下后代的亨利一世,在晚年多次要求麾下的骑士和贵族向自己的女儿宣誓效忠。

然而,12世纪的女性若想凭借血统优先权而成为统治者仍然会遇到极其严重的阻力。尽管亨利一世为了确保女儿的地位颇费心思[5],但在他去世后,宣誓效忠的贵族们便纷纷抛弃了玛蒂尔达,投入了布卢瓦的斯蒂芬的怀抱。

斯蒂芬是亨利一世的外甥,他的母亲是亨利一世的姐姐阿黛拉。阿黛拉也是一位非常杰出的女性[6],且与亨利一世感情很好[7],因此她的儿子斯蒂芬在英格兰宫廷中格外受宠。故而斯蒂芬在诺曼贵族中间有相当巨大的影响力也是不足为奇的。

1135年12月,听闻亨利一世死讯的斯蒂芬昼夜兼程,立刻从布洛涅出发,渡海赶往伦敦加冕,成为英格兰国王。而此时的玛蒂尔达正在怀着她的第三个孩子,因此只能被斯蒂芬捷足先登。但玛蒂尔达并不甘心自己的合法权利被斯蒂芬夺走,她联合自己的支持者,起兵争位,这场持续近20年的内战也被称为“无政府”时期。

斯蒂芬的统治糟糕透顶,他本人没有足够的军事才能应对北起苏格兰、南至安茹的遍地烽烟,很快屡屡战败,甚至在1141年被玛蒂尔达的军队俘虏。然而,玛蒂尔达公主性格中的傲慢自负很快让她丧失了自己的军事优势。她很快和不少支持她的贵族闹僵,伦敦人民也不堪其苛捐杂税将她赶出首都,斯蒂芬国王不久之后也在交换俘虏中被释放。

更致命的是,玛蒂尔达的丈夫,若弗鲁瓦“金雀花”也对妻子的事业兴趣阙阙。战争爆发后,若弗鲁瓦从安茹出发向北夺取了诺曼底,却始终不愿意渡海远征支持玛蒂尔达。因此,玛蒂尔达很快陷入了劣势,双方陷入了漫长的拉锯战,这场漫长的战争也给英格兰带来了深重的灾难。

最终,在1153年,玛蒂尔达的长子亨利.金雀花渡过海峡,成功彻底击败了斯蒂芬。双方最终达成一份停战协议:亨利成为斯蒂芬的继承人,在斯蒂芬死后成为英格兰的国王。

不到一年之后,斯蒂芬就很识时务地去世了,玛蒂尔达的长子亨利正式登上王位,成为金雀花王朝的亨利二世,为这场表兄妹之间的夺嫡斗争画上了句号。

约翰王的夺嫡(1199-1203)

1199年,英格兰国王“狮心王”理查一世在普瓦图地区镇压叛乱时,被城堡守军用弩箭射伤,不久后不治身亡。

理查并没有留下子嗣,也没有对继承问题做出明确的安排。那么,谁来当新的国王呢?按照继承规则,当时最有资格继承王位的是布列塔尼的阿尔蒂尔。

布列塔尼的阿尔蒂尔,是亨利二世的三子若弗鲁瓦[8]与布列塔尼女公爵康斯坦丝的儿子。而约翰,仅仅是亨利二世的幼子。按照正常的继承规则,若弗鲁瓦及其后代的继承权要先于约翰,然而,理查的弟弟约翰却捷足先登,并通过内战巩固了王位,将自己的侄子囚禁并杀害。

在理查一世刚去世的时候,阿尔蒂尔似乎比约翰更占优势。一方面是由于他更加名正言顺的继承顺序,另一方面也是因为约翰在亨利二世和理查统治时期的形象极其糟糕:约翰的仪表令人不快,性格以贪婪无度、脾气暴躁、优柔寡断著称,且在理查一世统治时期多次背叛兄长,反复无常,政治信誉极差。因此,安茹、曼恩和图赖讷率先宣布效忠阿尔蒂尔,再加上加斯科涅和王子的出生地布列塔尼,一时俱起。法兰西国王腓力二世出于自身利益考虑,也支持阿尔蒂尔的宣称权。

然而,阿基坦的埃莉诺仍然选择支持约翰,而这起到了极其关键的作用。埃莉诺在儿子和孙子之间选择了仅存的儿子,后世历史学家认为这大概是由于埃莉诺与阿尔蒂尔的母亲康斯坦丝女公爵不睦,惧怕她对阿尔蒂尔产生影响而使自己失去权势。[9]于是埃莉诺公开支持约翰,她在阿基坦派出雇佣军袭击阿尔蒂尔的军队。同时,一些跟随过理查的旧将,如威廉.马歇尔和坎特伯雷大主教沃尔特,出于稳定的考虑,也选择效忠于先君的弟弟。

约翰于1199年5月在西敏寺加冕,随后便返回大陆,由此开始了巩固自己王位的战争。约翰能够在战场上击败阿尔蒂尔,但是性格上的缺陷让他不停地树立新的敌人。他在1200年强行霸占了吕西尼昂家族的未婚妻伊莎贝拉,彻底逼反了吕西尼昂家族。更何况,他的对手不仅仅是年仅13岁的侄子,更是威名盖世的法王“奥古斯都”腓力二世。

最终,历尽艰辛的约翰在1202年的米雷博之战中成功击败了阿尔蒂尔的军队,生擒了他的仇敌吕西尼昂兄弟和侄子阿尔蒂尔。然而,他对安茹、图赖讷、普瓦图、阿基坦和诺曼底的统治根基,也在战争之中逐渐消蚀殆尽。与此同时,腓力二世并不承认约翰对于上述地区的统治,在约翰交出阿尔蒂尔之前拒绝和谈。脾气暴躁的约翰又对他的亲侄子展开了残酷的迫害[10],连威廉.马歇尔都看不下去了。约翰在道义上更加被动,也越来越失去民心,让腓力二世的军事行动更加名正言顺。

1203年夏,当法兰西军队逼近诺曼底的鲁昂时,约翰在恐惧之中将地牢里的亲侄子杀害,尸体丢入了塞纳河之中。约翰的王位短时间内没人可以撼动了,然而这件暴行也成为了约翰一生中最大的污点之一(尽管他之后还要整几个大活......),失去欧陆民心的约翰也在1204年丢掉了除了加斯科涅以外金雀花王朝在法兰西地区的全部领土。

亨利四世篡位及玫瑰战争的发端(1399)

从约翰开始到爱德华三世去世,将近200年的时间里,英格兰王国都维持着稳定的继承顺序。在这期间,英格兰的王权时有起伏:有的国王集大权于一身,统合贵族开疆拓土(爱德华一世、爱德华三世),有的国王受制于贵族举步维艰(约翰、亨利三世),有的国王则直接被权贵废黜乃至杀害(爱德华二世[11]),但不管这些国王的统治成绩如何,他们的继承人始终都能稳定即位,没有王室的旁支对王位产生威胁。

这一切,在理查二世统治时期宣告终结。理查二世是黑太子爱德华与“英格兰第一美人”肯特的琼[12]所生长子。由于黑太子爱德华已经先于爱德华三世去世,在爱德华三世于1377年驾崩之际,他的继承人王长孙理查年仅十岁。

爱德华三世在行将就木之时,留下的是一个危机重重的国家:此时的英格兰已经不是百年战争初期那个威震天下的战争机器了,而法国则在查理五世的率领下重整旗鼓,不断向安茹、诺曼底和阿基坦的失地发动反攻。英格兰国内也矛盾重重:财政危机,政治倾轧,纲纪大坏。此外,由于14世纪中叶几次黑死病的打击,英格兰人口锐减、百业凋敝,而代表大地产贵族利益的王室又出台了一系列反动政策[13],阶级矛盾也空前加剧。

然而,对于刚登基的理查二世而言,最大的心腹之患不在外边,而是在朝廷,就是在这西敏寺,就是在理查二世的骨肉皇亲当中:爱德华三世还在世的三个儿子,也就是理查二世的叔叔们,个个都不是省油的灯,对理查二世的统治都造成了不小的挑战。

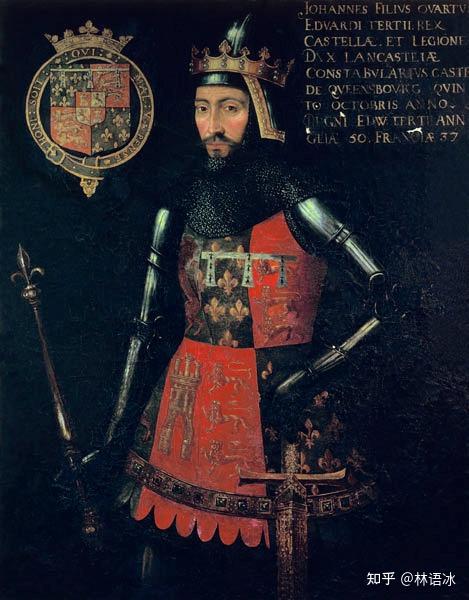

爱德华三世与艾诺的菲利帕有五个成年儿子,他们分别是长子黑太子爱德华,次子安特卫普的莱昂内尔(克拉伦斯公爵)、三子冈特的约翰(兰开斯特公爵)、四子兰利的爱德蒙(约克公爵)与五子托马斯(格洛斯特公爵)。在爱德华三世驾崩时,冈特的约翰、兰利的爱德蒙与托马斯三人尚在,且各个手握重兵,国兼百城。

在这个多事之秋,冲龄践祚的理查二世很快受到来自各方的挑战:先是1381年的瓦特.泰勒起义[14] ,起义军攻进了伦敦城,处决大批腐败的达官显贵;起义被平定后,百年战争的战局也彻底糜烂,法国人控制了佛兰德斯,英格兰北伐失败,不得不寻求议和;同时,以五叔格洛斯特公爵和博林布鲁克的亨利[15]为首的一些贵族组织派系[16],反对理查二世所宠信的近臣,他们击败了保王军,将年轻的国王控制了起来。

理查二世并不甘心坐以待毙,他的报复欲和权力欲帮助他在几年后就实现了对“上诉诸侯”的复仇。毕竟,叔叔们彼此之间也不是铁板一块。四叔约克公爵埃德蒙自身比较亲近王室,且受过国王恩惠[17] ;而三叔冈特的约翰年事已高,本身在贵族之中风评较差,在阿基坦的地产受到法兰西的威胁,需要国王的支持。同时冈特的约翰也希望国王能够赦免他参与叛乱的儿子亨利,并将自己的私生子合法化。

因此,理查得以对权贵们进行分化瓦解。他拉拢约翰和爱德蒙,将打击矛头对准了最为专横跋扈的五叔格洛斯特公爵。最终,1397年,参与过十年前的叛乱的上诉诸侯几乎全部被国王逮捕和处决,格洛斯特公爵也被理查二世秘密处死。

理查二世的雷厉风行,可以和爱德华一世铲除孟福尔、爱德华三世消灭莫蒂默相提并论。然而,理查睚眦必报、独断专行的性格很快让他走到了民意的对立面。据说理查二世曾对瓦特.泰勒起义后渴望得到赦免的农民说过这样一番话(真实性存疑):

你们是农奴,将来也永远是农奴;你们永远是奴才,将来我对你们不似以前,而是比先前不知道严酷多少倍!蒙上帝洪恩,我统治着这个国家,我将让你们做牛做马,以警戒后世!

但无论如何,失去了权贵约束的理查二世越来越暴戾的确是无可争辩的事实。出于对农民起义和贵族叛军的恐惧,理查二世极端依赖于他自己从王室直属领地柴郡招募的雇佣兵,他带着这些雇佣兵屡屡出巡,鱼肉中北方百姓。更为致命的是,已经30岁的理查二世至今没有继承人:1394年,国王深爱的妻子波西米亚的安妮在西恩去世,年仅27岁。之后理查二世与法兰西联姻,他的新妻子尚未成年。

理查二世还没有作威作福多久,他的末日就到来了:1399年,趁着理查二世带着亲兵远征爱尔兰之际,他的堂弟、冈特的约翰之子博林布鲁克的亨利[18] 从海外返回英格兰,一举夺取了首都并光速击败了保王军,理查二世只能向堂弟投降。不久之后,亨利操纵议会正式废黜了国王,加冕为亨利四世。理查二世不久就被亨利四世杀害[19],就像同时代远东大帝国的那位被四叔篡位的皇帝一样。

亨利四世的废君与自立,尽管异常顺利,但所承担的政治代价也是巨大的。虽然理查二世当时无后,但是亨利也并不是他的推定继承人——理查二世的二叔克拉伦斯公爵莱昂内尔仍然有后代[20],他们的继承顺位可在兰开斯特公爵一家之前呢。理查二世在位时期就与兰开斯特公爵矛盾重重,因此他指定了二叔的外孙罗杰.莫蒂默为继承人。亨利四世是无法合法以推定继承人的身份继承王位的,也因此,在亨利四世的整个统治时期,他一直面临着各种宣称者的叛乱。

兰开斯特派和约克派的矛盾也由此开始了:约克公爵一系本来忠于理查二世,在亨利四世统治期间也参与过颠覆兰开斯特政权的叛乱。更重要的是,尽管约克家系排行第四,比起兰开斯特家系更远,但爱德蒙之子理查迎娶了莫蒂默家族的安妮[21],与克拉伦斯家系合为一体,在他们看来,反而有了更有力的王位宣称,自然对兰开斯特王朝的统治颇为不满。

总而言之,亨利四世以旁支身份篡位入继大统,似乎打开了一个潘多拉魔盒——在接下来的一百年中,特别是亨利五世死后,英国正式进入了“天子,兵强马壮者为之”的勃勃生机、万物竞发的好时代,玫瑰战争的序幕缓缓拉开。